近日,华中农业大学棉花遗传改良团队朱龙付课题组在棉花抗黄萎病遗传与全基因组选择育种技术研究中取得重要突破,在国际期刊iMeta(IF:23.8,即时IF:32.9)发表了题为“A panoramic view of cotton resistance to Verticillium dahliae: From genetic architectures to precision genomic selection”的研究论文。

大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)是一种可侵染棉花、番茄、马铃薯、向日葵、油菜等数百种植物并造成黄萎病的土传病原真菌。由于病原从根部入侵并在植株维管束内拓展,化学防控难以奏效。棉花黄萎病自1914年在美国被发现,1935年由美国引种传入我国。20世纪70年代黄萎病已成为我国棉花生产的主要病害之一,并多次在棉花主产区爆发成灾。近年来,我国马铃薯和向日葵生产也日益受到黄萎病危害,并呈快速蔓延之趋。由于陆地棉抗黄萎病种质资源短缺和抗黄萎病的遗传机制不清使得我国棉花抗黄萎病育种长期进展缓慢,生产上急需抗病种质与抗病育种解决方案。

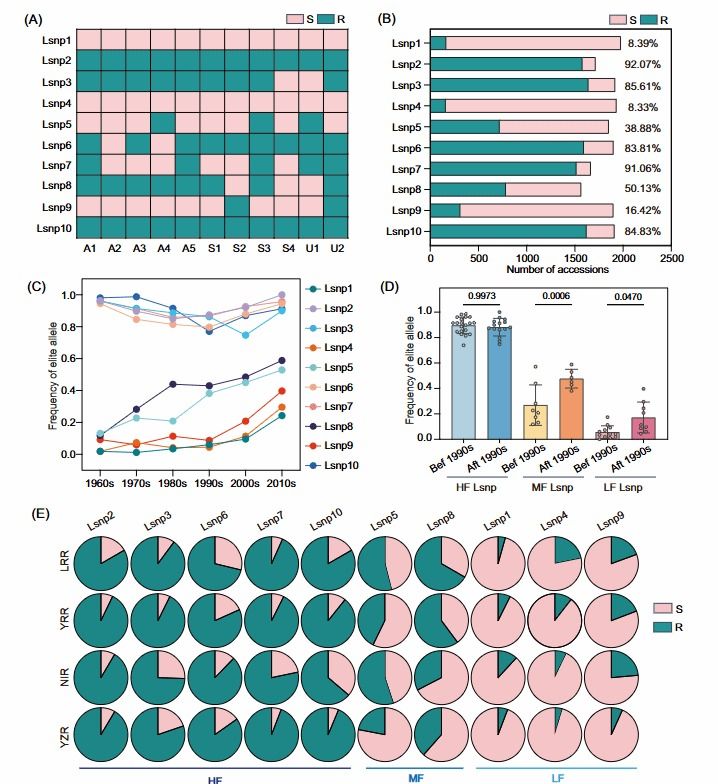

朱龙付课题组利用290份陆地棉核心种质组成的自然群体在新疆棉花自然病圃中开展多年多点的抗病鉴定,通过全基因组关联分析鉴定到在多环境中可重复检测到的10个QTL。对10个QTL的抗病单倍型溯源发现QTL4的Lsnp4R和QTL9的Lsnp9R在中国早期引进的国际棉花核心种质中并不存在,可能是中国棉花抗病育种过程中产生并固定的抗病位点。遗传结构和历史演化分析表明,在所鉴定的2033份中国棉花品种中71.8%的品种只同时聚合4-6个抗病单倍型,仅有6份品种同时具有10个QTL的抗病单倍型,这与我国棉花品种以耐病为绝对主体相一致。有5个QTL的抗病单倍型在2000多份品种中的分布频率在8.33%~50%之间,其中Lsnp1R、Lsnp4R和Lsnp9R的分布频率低于20%;但这5个QTL抗病单倍型的分布频率均在1990年代我国黄萎病大爆发后选育的品种中显著跃升,凸显了这几个位点的聚合对抗黄萎病育种的重要性。

图1 10个棉花黄萎病抗病单倍型溯源及在中国栽培种中的遗传结构分析

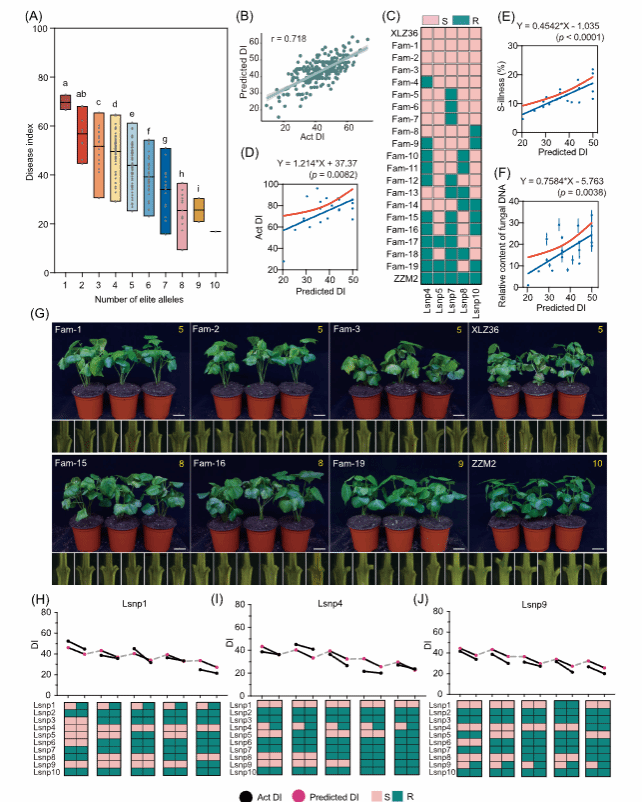

随后,利用多个棉花自然群体和人工遗传群体验证了这10个抗病单倍型的聚合效应,并基于10个抗病优异等位变异开发了全基因组选择育种技术与评估模型。该技术与评估模型已应用于新疆棉花育种品系的抗病性评估与遗传位点的纯度分析。

图2 病指预测模型及10个棉花黄萎病抗病单倍型的聚合效应

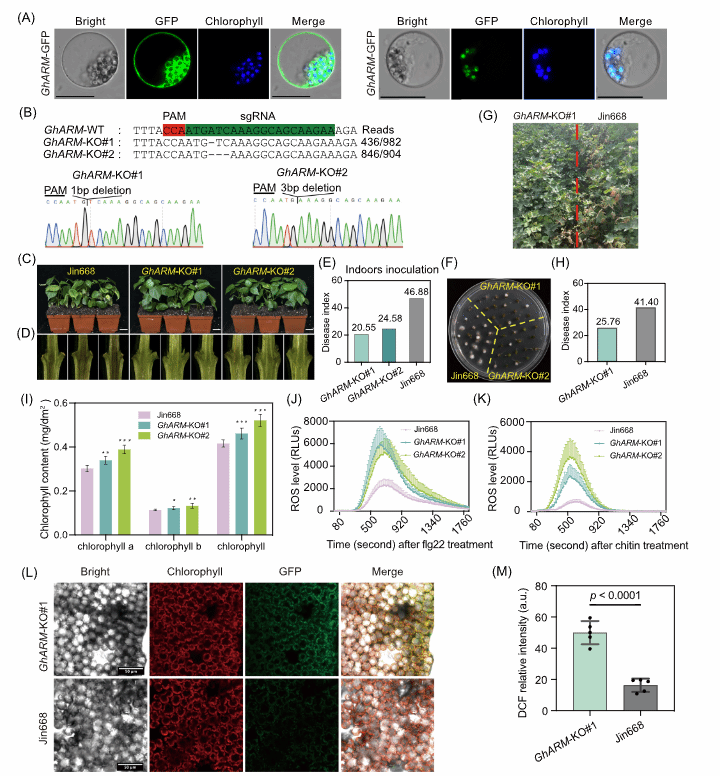

为系统解析棉花响应大丽轮枝菌侵染的转录调控机制,研究还在大丽轮枝菌入侵棉花的初期和中期进行了1152个转录组分析,鉴定到96个与棉花抗黄萎病显著相关的基因共表达模块和156个eQTL热点,构建了首个棉花抗黄萎病eQTL 遗传图谱。联合全转录组关联分析(TWAS)对定位到的 QTL候选区间内的基因优先排序,鉴定到5个QTL内的15个高置信度因果基因。其中,GhARM等8个基因的表达水平与抗病性显著负相关。在削弱这8个基因的表达水平后,棉花对黄萎病的抗性极显著增强。通过基因编辑突变 GhARM 实现了棉花抗黄萎病种质资源的创新,并且没有影响棉花的生长发育和产量。

图3 GhARM通过调节棉花活性氧稳态负调控棉花抗病性

本项目从棉花抗病遗传机制研究到育种技术开发并进一步创新了抗病种质资源,同步实现了理论创新、技术创新和种质创新。开发的抗病全基因组选择技术通过10个抗病单倍型的聚合使病指从70下降至20,显著提升抗病育种亲本选配精度与定向改良效率,简化了棉花抗病鉴定程序,规避棉花抗病鉴定的环境影响,摆脱了自然病圃筛选依赖的抗病种质鉴定,结合快速育种体系可将骨干品种抗病改良从8年缩短到3-4年,育种效率提升50%以上。相关成果技术已申报国家发明专利3项,国际发明专利1项。

本研究是继华中农业大学棉花遗传改良团队2021年鉴定到陆地棉抗枯萎病主效基因并实现抗枯萎病分子育种(Liu et al, Advanced Science, 2021)基础上的又一突破,为实现棉花兼抗枯萎病和抗黄萎病两个主要病害的双抗基因组选择育种奠定了理论基础,提供了技术支撑。

华中农业大学植物科学技术学院博士研究生张晓君、博士后柳仕明为论文共同第一作者,华中农业大学棉花遗传改良团队的朱龙付教授、张献龙教授和金双侠教授为论文的共同通讯作者。新疆农业科学院、石河子大学、新疆农垦科学院等国内科研院校及英国杜伦大学与斯洛文尼亚卢布尔雅那大学的多位学者共同参与了此项研究。研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和湖北洪山实验室等项目的资助。

研究论文在线链接https://doi.org/10.1002/imt2.70029